文:張歌

來源:36氪財經(ID:krfinance)

清晨,2萬顆雞蛋送進了北航大學食堂,大媽們早早來到大潤發超市,買了2.7萬顆雞蛋,朝陽的年輕人們,在某個買菜APP上下單了14萬顆。

全北京,2100萬顆雞蛋坐著卡車,從東北、內蒙古和河北而來,按照75%的產蛋率估算,大概有2800萬只蛋雞在養殖場里辛勤工作,如果哪天所有的雞都決定休息一天不下蛋了,北京順義的倉庫里還有3000萬顆等待出倉。

這是我們每天吃的蔬菜肉蛋,在一座城市里流轉的縮影。

城市,特別是大型城市的運轉,從來沒有自然而然,理所應當。只有當它突然停擺的時候,很多人才突然意識到這一點。

到底是誰在推動城市像永動機一樣運轉?我們賴以活動的能源從哪來?我們產生的垃圾去哪了?以及今天我們想搞清楚的——我們每天吃的菜從哪來?三十年前,政府為什么要把菜籃子當成國家級工程來搞?

聯合國糧農組織的統計顯示,2017年中國人均蔬菜消耗量377公斤,全球第一。

準確地說,從2000年開始,就沒有國家能超越我們了,即使是第二愛吃蔬菜的韓國也只有我們的一半多一點,美國、日本大概是我們的1/4。

但是中國人,尤其是中國的城市居民能吃上品種如此豐富的蔬菜,其實也才30年。

蔬菜匱乏的記憶,只需要往上尋一代,便能尋到。

八十年代初,北方的城市,冬季里吃不到新鮮蔬菜是常態,那時候,中國普通家庭月收入是80元左右,每斤大白菜的價格是3分3厘,十幾塊錢買四五百斤大白菜,可以吃上5個月,也就是說一年有一半時間,大多數北方城市家庭的餐桌上只有大白菜。

所以每年11月搶運大白菜就成了關乎民生的頭等大事。

以北京城為例,6億斤的大白菜從郊區調入城里,市政府專門成立了秋菜指揮部,指揮著人們砍菜、收購,每天有4500多輛運菜車把菜運到城里和村里的菜點。

白菜到手,就得招呼全家老小一起搬菜,大人用板車拖、自行車馱,小孩也抱上一顆兩顆。

整整一個月,每個人都要經歷這一場有計劃、有組織的專門為蔬菜進行的戰役。

如果你和家里的長輩聊聊冬儲大白菜,他們絕對有說不完的話。別的菜呢,不是不想搶,是根本買不到。西紅柿,黃瓜,青椒,這些在北方的冬天根本見不著,蘿卜土豆也是限量供應。

吃菜難題的解決迫在眉睫,但考慮到吃菜難的前提,也是因為我們剛剛才解決了吃飯難的問題。

剛進入80年代,國家仍實行糧食配給制,比方說機關工作人員是24斤,教師28斤,干體力活兒的廠礦工人是35斤。

如今超市里大米最常見的包裝是5公斤的,也就是大概是一個人一個月可以吃3袋這么多。

現在人們老想著控糖控碳水,一個月吃不了3袋米,但在那時候,蔬菜和肉不夠多,所以大家猛吃主食,1981年,我國人口就達到了10億,我們的糧食需要大量進口,當時僅小麥一個品種,我們國家每年進口就達1000萬至1300萬噸。

提高食物里蔬菜、肉蛋奶、水產的比例,一來提高國民身體素質,二來也可以減少糧食的進口依賴。

于是在1988年,農業部開始實施“菜籃子工程”,這件事是被當作國家級工程來辦的。

先讓消費力高的城市有菜可買,再一步步帶動城鄉乃至全國的農副產品流通,所以,菜籃子工程的第一步,就是讓市長保證,5年內解決城里缺菜的問題。

以當時的條件,要完成這第一步就不簡單,因為菜長多少根本不聽人使喚,就像1987年,上海出現114年以來罕見的異常氣象,2月異常高溫、3月倒春寒、4月冰雹、7、8月臺風,蔬菜幾乎斷供,急到市長朱镕基火燒眉毛,自己親自出省采購。

當時全國都如此,氣溫低了地里不長菜,遇上暴雨大風,菜地里準受災,最后,是這兩個男人的出現,一起改變了蔬菜生產只能靠天吃飯的局面,讓中國農產品的產量,出現了革命性的增長。

第一個,是農業專家,趙鴻鈞教授。

中國農科院院長金善寶曾說,“南有袁隆平、北有趙鴻鈞,一個解決了吃糧問題,一個解決了吃菜問題。”趙鴻鈞發明的地膜和塑料大棚,讓大連零下10度的地里都能長出菜來。

但當時塑料不便宜,建一個冬暖式塑料大棚就要花5、6千塊。農民不敢花這么多錢去投入,萬一血本無歸怎么辦?這可是全家的壓箱底兒錢。

看過《山海情》種蘑菇的人都知道,這個時候村里就需要有個膽大心細的領頭人站出來。

在蔬菜領域,這個人是山東壽光三元朱村的黨支部書記王樂義。

1989年,王樂義在大連學習了種棚技術,帶著全村種了17個棚。那年冬天,一批越冬黃瓜上市,每個棚純收入就有2.7萬元。

第二年沒動員,人人自發種大棚,全縣一下子上了5130個大棚,那年凡是種了大棚的全成了萬元戶。

漸漸地,幾乎每個城市,都可以靠著周邊的大棚,實現反季蔬菜的穩定自足。

但光是讓菜夠吃還不行,數量要上來,種類也要上來,要讓北方人也能買到筍、莧菜,和各種名為“青菜”但沒見過的菜,南方人也能有便宜的茄子毛豆吃。

這也是菜籃子工程的第二步,全國蔬菜大流通,南菜北運,北菜南運。

但當時高速公路還沒建成幾條,地里的菜運不出去,最多只能省內消化,1993年,國家“五縱七橫”的公路規劃提上日程。

一邊修路一邊建大型的農貿市場,蔬菜大流通時代開始了,壽光靠著先發優勢,把菜賣到了全國,2004年的數據,壽光農民當年人均純收入5016元,和直轄市天津農民的收入相當。

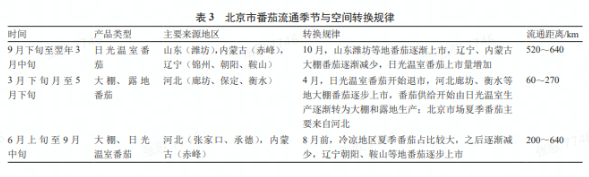

而我們一年到頭的每個月份,都能吃到西紅柿了,拿北京人民來說,秋冬吃的是山東內蒙遼寧的西紅柿,春天吃的則來自河北衡水保定,夏天吃的又是承德的大棚里長的。

還沒到2009年,我們國家已經超額完成任務,2000年,中國的蔬菜種植面積已占全世界的1/3以上,產量已占全球總產量的60%左右,出口量為進口量的30多倍,已經成為世界上最大的菜籃子。

城鎮人均消費糧食從1981年的145公斤,下降到1996年的95公斤,農村人均消費糧食也在1993年之后開始下降,餐桌上開始更多地出現了蔬菜、肉和水產制品。

但理解了這些年為了能讓我們吃上菜和肉,到底是誰在做努力,光知道這些還不夠。

一顆黑龍江產的辣椒,可能從地里割下來還不到2天,就腳不沾地地送到四川人民嘴邊了,這中間其實是相當復雜的過程。

保供保供,有的保是一回事,能365天如一日地持續快速供應又是一回事。

尤其是對人口動輒千萬以上的大型城市而言,供應和分發,更是需要環環相扣,十分精密的齒輪來推動。

我們可以簡單追溯一下,你今天吃的菜可能是哪來的。

華聯、聯華、世紀聯華和世紀華聯超市里的菜,一部分是從當地農貿批發市場進的,一部分直接從簽約的農產品基地收的。

大學食堂的菜,是提前一個季度從批發市場定好,每日送來的。

縣城趕集時買的菜,是流動商販們凌晨從相同的批發市場買來的,如果視線再放遠一點,會發現,這不是兩點一線的布局,而是個網狀的布局。

菜在大型農貿批發市場集中,再散到各個市井街巷中。那批發市場里的菜又連接著哪里呢?

北京常住人口2189萬人,每人一天吃菜300克,全市一天就消耗大約6千噸蔬菜,其中超過80%來自于新發地市場。

如果你在晚上去過北京新發地,就會發現,在這個夠停10萬輛車的巨大的菜市場,車輛進出還是要排隊,這里聚集著北京最多熬夜的人。

每天晚上,最先來新發地的是豬牛羊,每天3000多頭豬、1500多只羊、150多頭牛橫著進去,經過一番排列組合后再橫著出來。

屠宰場在另外的地方,和新發地簽訂供應協議的企業有9家,其中一家中瑞公司每天屠宰1500多頭豬,這些豬來自公司在河北、河南、東北等地的30多個定點養豬場。

每天的屠宰時間是從上午8點到下午3點,有足夠的時間冷藏排酸后,在晚上8點左右,運往新發地。

之后是京郊的菜和蛋一輛輛運進來。

0點,30多輛卡車裝著雞蛋,從河北燕郊排隊進城,凌晨1-2點到達新發地。

1點多到的,是甘肅的小青菜,它們一早采摘后,就在冷庫里待著,經過長時間的冷鏈車運輸,目的地是新發地的冷庫區,整個過程中,小青菜都保持在一種休眠狀態。

隨后來自山東的大蔥就到了,干干凈凈的大蔥是中午就在加工大棚里剝好的。

每天凌晨2點到4點是新發地交易最火爆的時候,貨車一般只在夜里進城,天亮前在餐館、食堂、電商的倉庫里完成備貨,一直到下午兩三點,各地拉來的菜以各種方式運走了,新發地才安靜下來。

如果說北京新發地是北方菜的中轉站,那么山東壽光就是全國菜的中轉站,壽光農產品物流園,每天進出的蔬菜有300萬噸,全國第一。

北至內蒙古,南至云南的卡車,帶著單一品種的菜在壽光轉一圈,就搖身一變成小型的農貿市場,帶著十幾種蔬菜返程回家,從壽光到北京,菜在路上要走300多公里,這也能解釋為什么很多人發現西紅柿越來越不好吃了。

沒辦法,市場對一個好果子的要求首先要是便于運輸,你想念的那種“西紅柿味兒”,那種汁水豐沛的口感,往往是軟果的西紅柿,別說開出壽光,可能開出菜地就爛一車。

菜從集散地出來,就到了銷地批發市場,之后一部分送進小商超、機關食堂、餐館,中間負責配送的,一般是和這些商戶食堂合作的供應商。

在北京,一家供應商同時負責送很多商戶,比如如果你翻翻各大高校的食堂原材料供應商名單,就會發現北大、北航、北電、中農、對外經貿等等,都共用一家雞蛋供應商,以及現在很多年輕人習慣通過小綠小藍小黃小紅買菜,它們其實也是從蔬菜基地或者供應商那邊采購的菜,只不過菜是先在大倉集合,等著你們在手機里下單,再由外賣小哥配送,他們和小攤小販一樣,都是城市蔬菜齒輪的最后一環。

現在看來,你的菜從哪里來,就很清晰了,如果是本地的蔬菜,最少會經過3個關口,要是外地的菜,流通環節就很復雜,包括收拾菜、裝卸貨、貨運的師傅們在內,一座城市的蔬菜鏈條上涉及的人成千上萬,其中一半人根本不能擁有正常的作息。

如果你在凌晨1點刷刷直播,大概率能刷到跑在路上的貨運師傅,到了4點,貨運師傅睡了,這時候開直播的,是在燈火通明的蔬菜集散地里等著來拿貨的批發商,超市的拉貨師傅們和菜販們,正開著空車在拿貨的路上。

太陽升起來時,正是不遠千里外的農田里,零工師傅們收菜的時候,不到12小時內,他們手里的茄子、蘿卜、花菜,將再次在集散地集合,之后散在城市的各處。

一天又一天,一年又一年。

如果站在上帝視角俯瞰,會發現整個鏈條運轉像機器一樣精密。任何一環出現問題,都會導致蔬菜供應機器失靈,城市里的一部分人的口糧積壓在某個環節,影響的是生存需求。?

但好在,如今的蔬菜供應鏈是一個沒有太多變化的鏈條,它在瞬息萬變的城市活動中,像一座流動的地基,穩如泰山。

在疫情狀況多變的今天,最可貴的就是不變,而這種不變的背后,靠的是30年來蔬菜生產、交通、交易方式的進步,以及每一個,在夜色中為城市輸氧的勞動者。

大型城市的運轉是靠無數微小齒輪的接力完成的,城市里供應充足的一切并不是理所當然。

理解了城市,就理解了一些我們不曾細想的關鍵決策,最重要的,是能看到和尊重這個城市系統中的每個人。