文:荔枝

來源:設計便利店(ID:designmart)

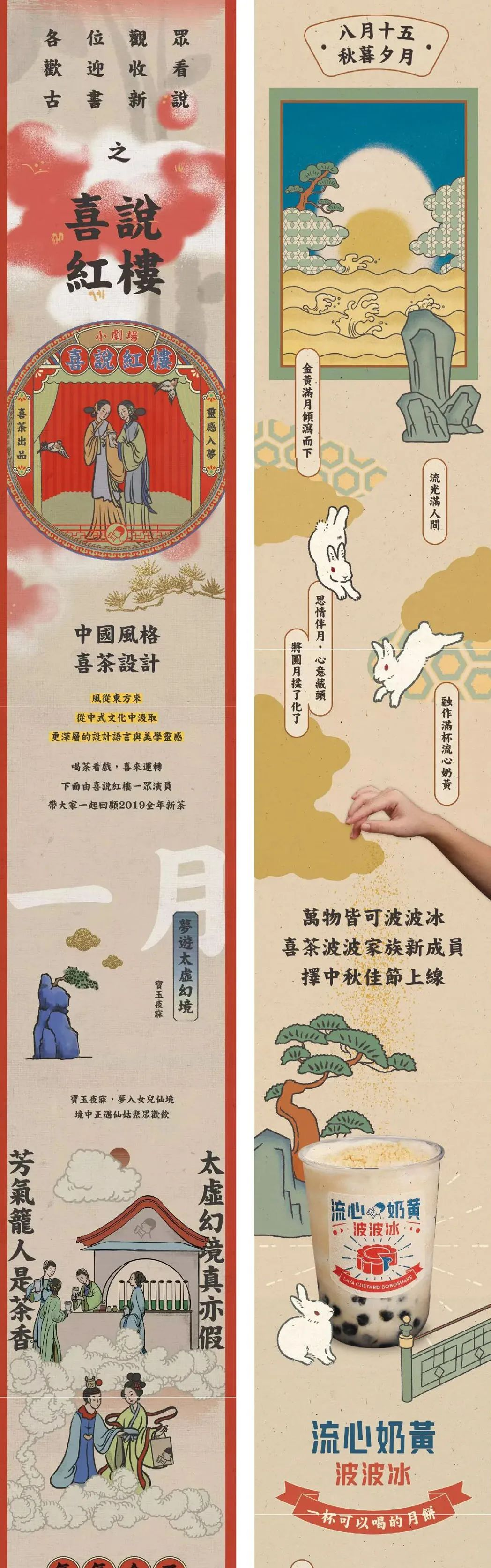

如果你關注茶飲圈,不難發現,自喜茶將“視覺”概念引入茶飲行業并不斷創新后,有了審美自覺的各茶飲品牌紛紛“卷”出了風格各異的視覺體系。但我們依舊會發現,缺乏統一內核的視覺創新并不能為品牌建立穩定的視覺辨識度。對于這一問題,喜茶在幾年前率先提出了中式靈感計劃,努力從東方文化底蘊的現代化呈現中,挖掘和探索品牌的設計風格;也積極從年輕的文化符號入手,擁抱年輕的潮流。

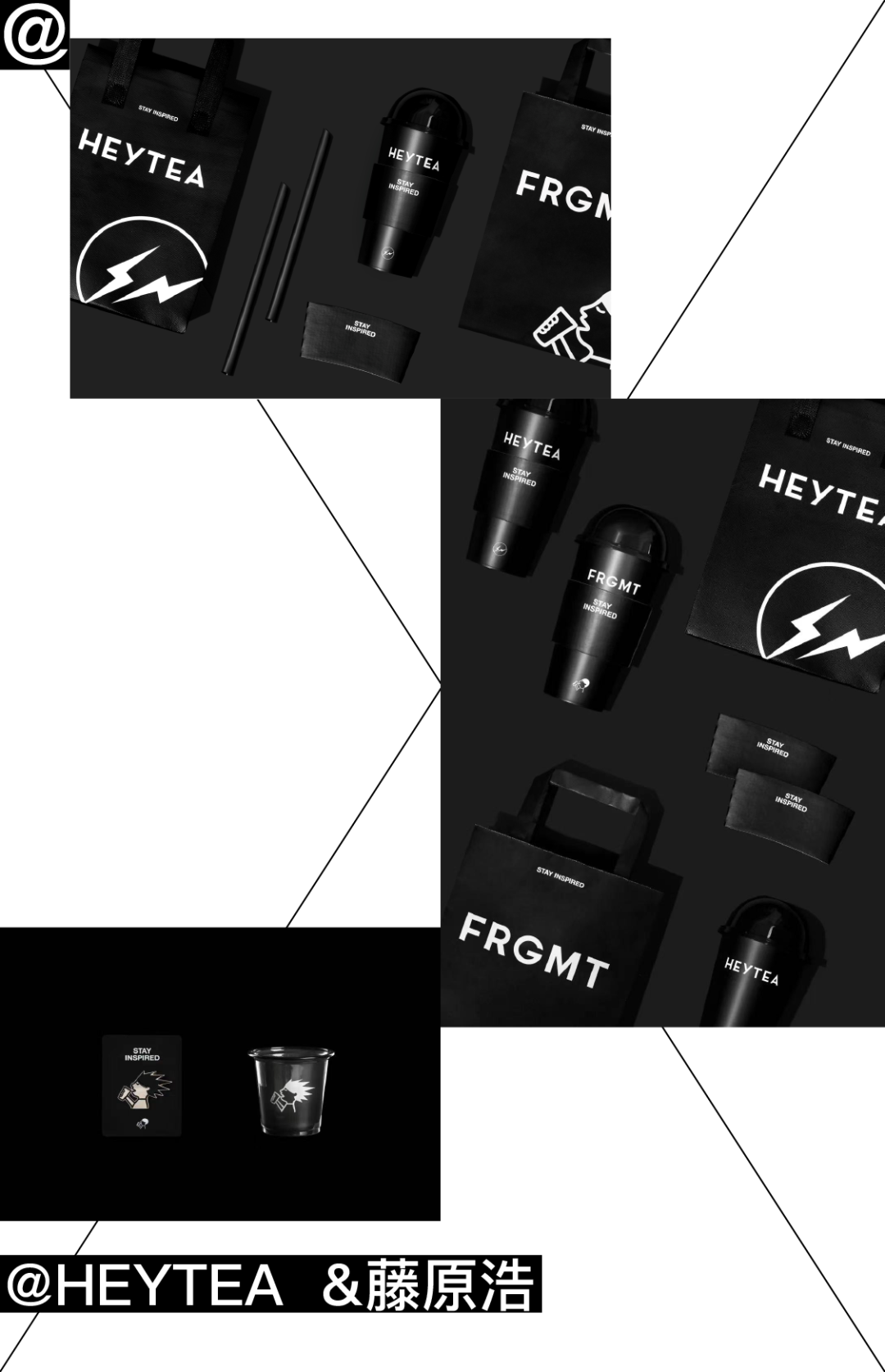

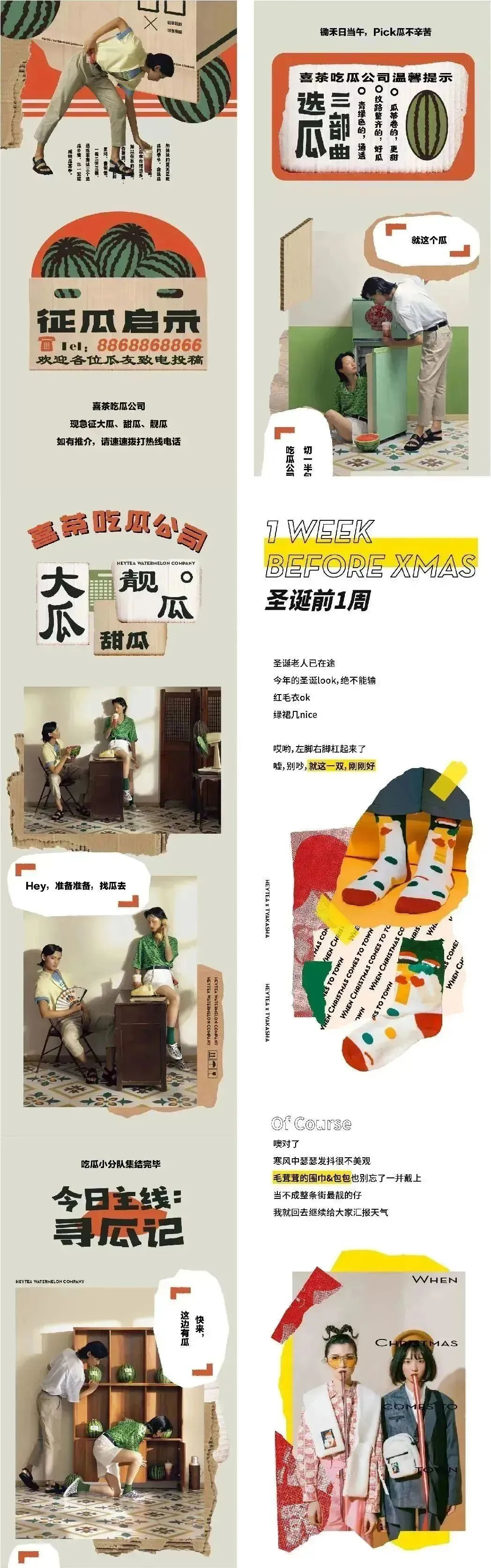

而喜茶不僅僅是在包材設計方面對于街頭潮流有所結合,在產品研發上也費盡了心思。嘗試了各種黑色的天然食材,最終確認使用當季時令桑甚作為風味主體之一,并在經過了近十種搭配形式之后最終確定了與喜茶經典元素草莓的組合方式。而在最后的整體視覺呈現上,隔著在酷黑色調基礎上進行了透明度調整的黑色拱形杯蓋,桑葚的紫色調與草莓的紅色調共同與外包裝的大面積黑色形成強烈的對比,帶來視覺沖擊力,又實現了產品力對設計力的反哺。

當季時令鮮果桑葚和喜茶經典元素草莓的組合方式

酷黑莓桑上新之初,伴隨著“19元get人生中第一個藤原浩”話題,酷黑莓桑的飲品杯、包裝袋等包材,憑借對于潮流文化和設計感的充分體現,被視作一種“潮流單品”被消費者進行各種創意二創。而在聯名結束之后,藤原浩的閃電印記從杯身上消失,但酷黑的概念,連同雙方聯名的出發點——“讓喝茶變得更酷”這個初衷,則沉淀成為酷黑莓桑產品心智的一部分。酷黑莓桑人氣長盛不衰背后,更意味著喜茶將藤原浩的黑色,沉淀為了喜茶的“酷黑”。消費者既是為一杯愛喝的果茶買單,也是在為某種審美上的認可買單。

消費者關于酷黑莓桑包材的二創展示

可以猜想,如果有一天喜茶以酷黑概念展開其他的聯名合作,就像過去的多肉葡萄紫一樣,依然能夠吸引到許多關注的目光。

另外,在喜茶“酷黑”之前,鮮有食品行業品牌敢于選擇黑色這種和暖色對比起來絲毫沒有食欲感的顏色作為包裝主色調。但在這一套充滿街頭潮酷風格的完整概念呈現后,喜茶掀起了茶飲界內外的一股黑色風潮,“黑化”概念從此以后在業內業外都層出不窮,人們不再將黑色視為食欲感的大敵,而開始發揮其可酷可甜的視覺潛力,并且在其他食品領域也出現了許多以酷黑色調、桑葚草莓風味組合為主要元素的產品,如酷黑桑葚蛋糕等,這既是在設計上的新潮流,也是行業口味上的新潮流,喜茶又一次進行了先鋒創新并取得了良好的市場反饋。

可以說從芝士茶開始,這個品牌就開啟了自己的創新之路,這其中也包括持續的視覺探索。

在公眾號這個載體的平面設計還并沒有那么卷,也沒有那么多可玩的互動形式之時,喜茶率先進行了視覺探索,喜茶的推文可以說是一座一直在更新的風格庫,每一篇文章可以視作一種風格。而近幾年喜茶提出中式靈感計劃之后,則呈現出以中式極簡美學風格作為主干、結合各式潮流風格作為推廣視覺的傾向。

在此,我們提煉出喜茶設計的關鍵詞為極簡、東方與潮流。

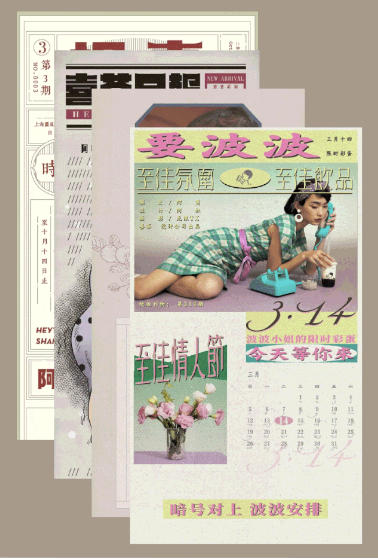

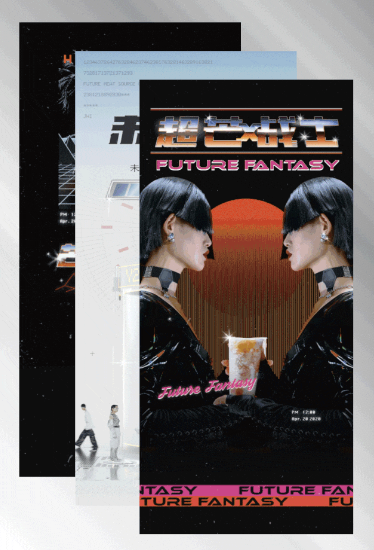

早期我們可以看到喜茶也嘗試過復古未來主義風格,例如在多肉芒芒甘露的產品推文中,采用了金屬材質、機械科技,將人們過去對于未來生活的想象融入開腦洞的想象中,結合幾何粗體字和金屬特效,用80年代的立體光效字奠定了畫面的基本調性。而在芋泥波波鮮奶的產品推文里,又采用了懷舊復古風格,以充滿年代感的老上海百姓家里的老物件作為視覺符號,采用大字報的民國美術字體,以及結合時代背景下印刷技術不發達造成的低飽和度色調,共同呈現出復古味的品牌視覺。

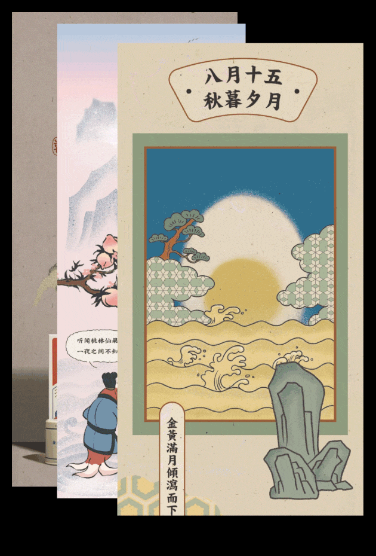

近期推文中,不難發現喜茶走向極簡的東方美學,開始剝離流行多變的風格。作為新茶飲品牌,喜茶回歸到品牌的原點,回歸到傳統文化里去挖掘最符合東方茶飲內核的外在表現形式,那便是留白的必要性。因此,我們能看到在配方原料揭秘一文中,喜茶采取了低飽和度的色彩,搭配檔案袋的形式,表達出一種克制之下的設計;又或是在喜柿多多產品推文里,采取中軸對稱的產品海報排版方式,中軸對稱一向是中式美學的精髓,大面積的留白用以展示產品也讓推文視覺呈現出高級的東方美感。

不得不說,喜茶這樣既是回到品牌原點,在中式美學的富礦中汲取底蘊,又是在時代洪流中與層出不窮的潮流熱點保持距離,如此方能走得更遠。畢竟,時尚易逝,而品牌內核才是不朽的關鍵。

不論是此次酷黑莓桑產品的再度回歸,還是之前酷黑莓桑剛推出時取得的成功,都讓我們看到當茶飲品牌將產品打造為潮流文化的載體,黑色這種“反常”色的運用也可以服務于整體產品體驗的營造,甚至反過來強化消費者對于產品概念的感知,對外建立一個完整又統一的品牌設計形象。

而更重要的是,酷黑莓桑作為成功設計的沉淀,是近幾年發展速度極快、甚至可以說較為浮躁的行業環境所稀缺的。而在產品背后,除了設計上的發力,喜茶在研發上也花費了大量的時間和精力對怎么“味覺化”酷黑這個概念做出努力。畢竟再華麗炫技的設計,如果缺乏了產品的配合,那就是缺乏了形式和內容的高度統一,再好看,也只是缺乏說服力的作品。能否形成設計與產品的合力,從而在一款產品中打造完整統一的品牌體驗,或許才是決定品牌是否有能力常青的關鍵。