文:大可

來源:胖鯨頭條(ID:pangjing-toutiao)

“現在的品牌營銷已經變了。”

無論是內容營銷投放的方式,還是內容本身,行業內幾乎每個從業人員都深有體感。

二十多年前,各大品牌拼的是投放渠道還有廣告內容,動輒上千上萬的Branding占據了品牌們一年中營銷費用的大頭。

時間過去二十多年,“重量級”廣告逐漸趨少,取代的是以社交平臺為主的“輕量化”內容營銷,這其中最典型的莫過于微博與小紅書平臺。

如果說過去品牌與人群之間的關系可以被描述為“內容產出者與內容接收者”,那么今天基于微博與小紅書平臺進行的“輕量化”內容營銷,品牌與人群的關系便可定義為“互動者”。

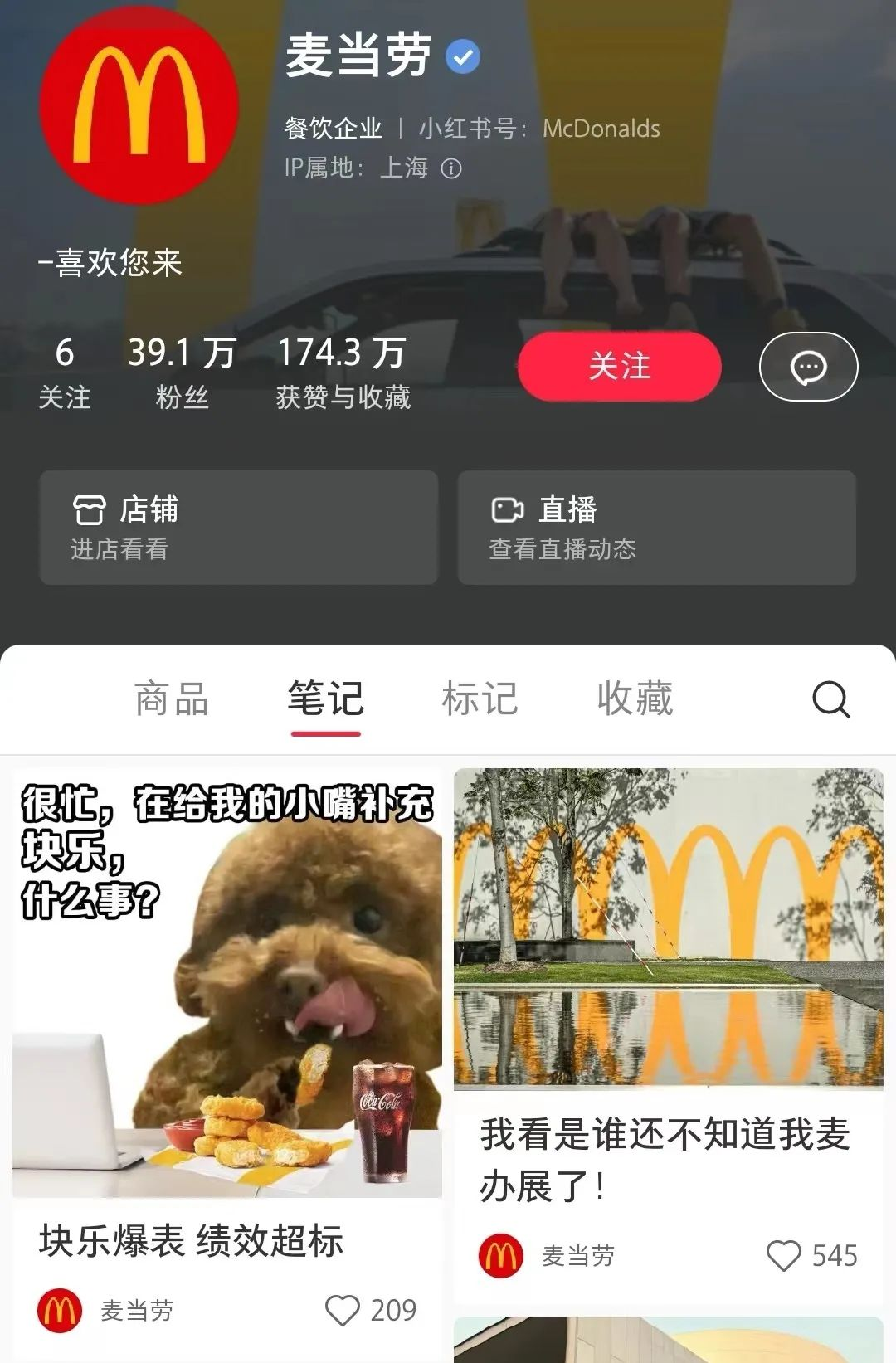

而通過社交平臺的輕量內容營銷建立與用戶的“互動”,沒有比麥當勞玩得更好的品牌了。

圖片來自網絡

01

好的營銷“互動”,首先是人群

營銷內容的“互與”少不了兩端,一方是品牌,一方是人群。

通常來說,很多品牌做得最好的是單方面的內容“拋出”,缺少的是“人群”的“二次內容回饋”或者更直白一些的“二次造梗”,而恰恰很多時候品牌的內容傳播或者洞察都是來源于人群的“回饋”。

“一個覺得麥當勞好吃的人,再壞也壞不到哪去,這就是我的善惡觀!”

“愿麥麥保佑每一個在外拼搏的孩子,麥門!”

圖片來自網絡

今年麥當勞最火的社交爆梗“麥門”就是來源于用戶的自發行為,這就是最好的案例之一。解構麥當勞通過微博或者小紅書在篩選品牌目標人群的方式方法上,或許麥當勞可以給很多品牌啟發。

麥當勞將人群定義為“用戶”和與品牌關系更緊密的“粉絲”兩類,普通用戶為用戶,更深層次的是粉絲。用戶是通過促銷活動或者廣告內容可以吸引進行產品購買的人群,是銷量產生的龐大的基石;粉絲則是可以和品牌產生深層鏈接,會自發進行品牌內容轉發、種草、互動的人群。

對于麥當勞來說,當前營銷最大的目的與挑戰莫過于將人群變成用戶,將用戶變成粉絲,從而建立起品牌下的“人群資產蓄水池”。

圖片來自網絡

人群資產蓄水池的概念下,我們會發現麥當勞日常在微博與小紅書的內容運營都在圍繞這個核心。

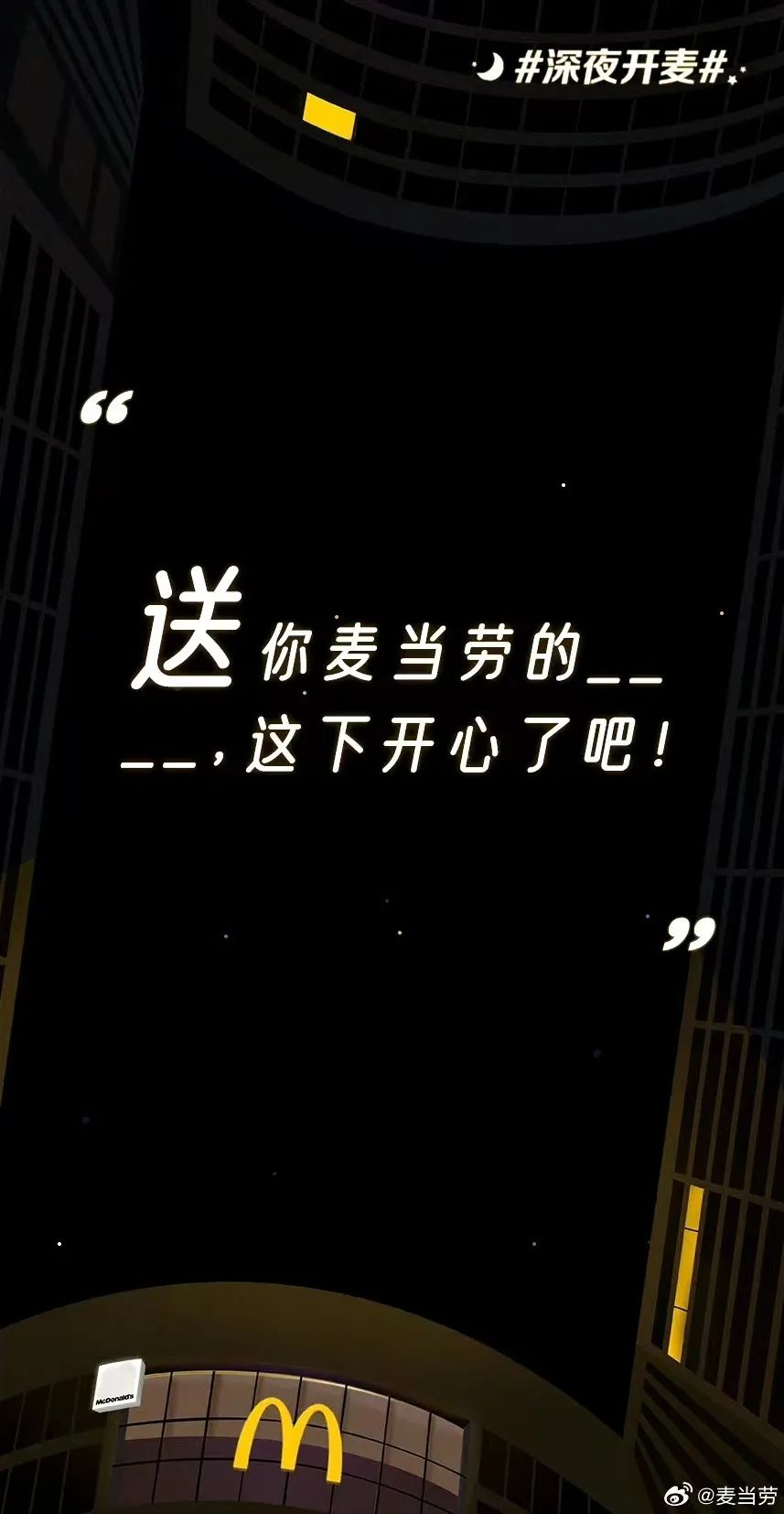

例如麥當勞官博開創“深夜開麥”話題,自創話題出圈吸引人群成為用戶。據微博官方數據統計,截至發文,由麥當勞官微創建的微博話題#深夜開麥#閱讀次數已達6億,討論次數更是高達11.2萬。

圖片來自網絡

每個夜晚發出的“互動話題”就在完成一次又一次的“用戶蓄水”。而對于話題下互動吐槽造梗的粉絲,則是二次回復擴大話題影響。這里面,有對于粉絲“對不起,我只吃麥當勞店員”評論的“喜歡您來,但別亂來”的帶梗回復;有對于粉絲“覬覦”麥當勞股份時的“真實反應”。

愈互動,愈有梗。話題的每一次出圈,帶來的便是人群蓄水池與品牌營銷的“水漲船高”。

02

好的營銷“互動”,少不了質量支撐

再好的營銷“互與”,少不了質量。這里的質量分為“產品”與“內容”。

品牌需要給與用戶的,是好的產品質量,是好的內容質量。

在當下餐飲行業競爭愈發激烈的當下,沒有產品與內容的支撐,再好的營銷都是“空中閣樓”。以前的營銷吸引人群用的是渠道與流量把控,現在的營銷從投放的數量轉向質量。

麥當勞的“麥門”出圈與“信徒”的聚集少不了此前一路新品的開發與質量延續。

麥當勞所傳達的文化意義是平價、快捷、幽默、年輕,與年輕人自己的生活方式和價值觀接軌,也因此聚焦年輕人的偏好展開不間斷的新品嘗試與內容設計。11月7日,麥當勞和Crocs宣布開啟合作,在中國內地推出了首個聯名系列。當“洞洞鞋鼻祖”聯名“美式快餐”,為雙方粉絲帶來更多趣味和更多熱愛。11月15日,麥當勞通過麥樂送外送平臺再度推出貓窩周邊,為眾多鏟屎官帶去了美味和創意結合的產品驚喜。

不過與一般品牌單純給與用戶好產品好內容質量不同的是,麥當勞同時在持續肯定粉絲的“反饋質量”。

2023上半年,賬號為“土豆人tudou_man”麥當勞粉絲在小紅書平臺上發布了一條名為“McDonald’s麥門無價之薯”的內容筆記,作品由AI技術創作,腦洞大開又充滿想象力,隨即獲得了近1W的點贊量和1K+的收藏量。視頻出圈后,麥當勞官方在其線上沖浪月刊中上線了融入土豆人創作的“M記新鮮出土的寶物”,一方面肯定粉絲內容質量使其獲得更大認同感,另外一方面將粉絲的靈感創作轉變為麥當勞品牌的內容產出,放大官博內容影響力。

圖片來自網絡

還有B站上的一位UP主YJ自己手工打造了一個麥樂雞造型的“狗窩”,引發了B站粉絲圍觀,同時引去了麥當勞的轉發關注。

圖片來自網絡

持續產出好的產品與內容對于品牌來說并不容易,但當這件事不再僅僅是品牌一方發力時,總會覺得“運營”好一個品牌也不再困難。

03

好的營銷“互動”,要學會開“party”

麥當勞的營銷從單向式轉變為互動式,從大而全的全方位覆蓋到精細化的垂直領域,采用的方式無非就是真誠地與粉絲朋友“開party”。

一方面,是線上的“party互動”

與麥當勞官博偏重地“造梗”、“玩梗”不同的是,在小紅書平臺上,麥當勞順應了整個平臺社區化的多元化生態,把自己的官方賬號打造成了“麥當勞粉絲的公域朋友圈”,無論是順應“周一時刻”的打工人吐槽,還是“姿勢多樣”的消息傳遞,麥當勞的小紅書仿佛像一個日常動態分享的“品牌好友”,而非“通知消息”的“官方號”。

圖片來自網絡

另外一方面,是線下的“party互動”

就最近的場景活動來說,11月24日起,麥當勞分別在北京郎園、上海油罐藝術中心、廣佛和美術館、深圳文化藝術中心發起全國四地“BFF友誼麥歲”潮流文化藝術展,其中北京朗園Vintage的藝術展將持續至12月11日,展覽以麥當勞中國33年為線索,為到場的用戶搭建了一個“時空隧道”:從“1990年代:回味·初識”、“2000年代:趣味·歡聚”、“2010年代:尋味·成長”到“2020年代:玩味·潮流”的主題設計,從餐廳門口的麥當勞叔叔座椅、到不斷創新的本土化菜單、以及領先的數字化進程,一路帶領人群回顧品牌與用戶的友誼歲月。

圖片來自網絡

人群蓄水、產品與內容質量并存、線上線下場景聚集,是麥當勞淺層的行動,而底層的邏輯在于麥當勞已經用“洞察”牢牢掌握了“麥門粉絲”的“精神狀態”。

品牌營銷進入新時代,搶流量、占領心智已經逐漸被品牌淘汰,通過和粉絲的互動擴大品牌聲量、將平臺的作用最大化是麥當勞所有行動的“法寶”。

我們期待有更多品牌能像麥當勞一樣去聽去看消費者在社交平臺的聲音,去觀察年輕人在討論什么在表達什么,而非去猜去自嗨,基于真實的洞察為用戶帶來更多精彩的內容體驗。